「食の安全と消費者の不安」

一般社団法人日本乳容器・機器協会第5回オープンセミナーは昨年10月28日午後東京コンファレンスセンター・有明で開催されました。本稿は一人目の講演者である公益財団法人食の安全・安心財団の唐木英明理事長の許可を頂いて録音したものをベースに事務局が書き起こしたもので、文責は事務局にあること最初にお断りしておきます。(TF)

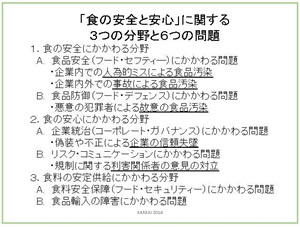

3つの分野と6つの問題

ご紹介頂きました唐木です。本日は「食の安全と消費者の不安」というテーマでお話しをさせて頂きますが、このテーマの内容は「食の安全と安心」に関する3つの分野と6つの問題に整理することができます。まず食の安全に関わる分野ですがこれには企業内の人為的ミスと企業内外での事故による食品汚染からなる食品安全(フード・セーフティ)にかかわる問題があります。またこの分野には食品防御(フード・ディフェンス)と呼ばれる悪意の犯罪者による故意の食品汚染という異なった問題もあります。2番目の食の安心に関わる分野ではまず偽装や不正に代表される企業統治(コ ーポレート・ガバナンス)にかかわる問題があり、また食品の安全を守るための規制に関する利害関係者の意見の対立を解消するためのリスクコミュニケーションの問題があります。最後に食料の安定供給にかかわる分野がありこの分野には食料安全保障(フード・セキュリティー)にかかわる問題と例えば心理的な要因で特定の国の食品を忌避するなどの食品輸入の障害の問題があります。端的に言えばこの整理をご理解頂ければ本日の講演の趣旨は満たされるわけですが、ここから具体的な例を挙げてご説明したいと思います。

食品安全の状況を統計から分析する

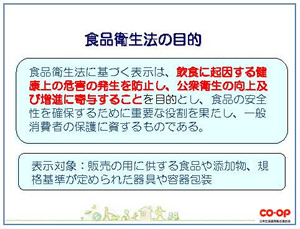

まず食の安全ですが、食中毒に関する厚生労働省の各種の統計を見ると過去半世紀の食中毒患者の実数は殆どかわらないが、死亡者数は高度成長期以降飛躍的に減少したと言えます。

食中毒の原因は平成25年度の厚生労働省の統計でご確認いただけるように細菌とウィルスなどの自然界起因のものがほぼ全てであって、よくマスコミなどで取りあげられる化学物質起因のものはないと言えます。

|

|

食中毒による死亡者の減少には当然医学を含む科学の進歩が貢献してきたと考えられます。一部の方からは毛嫌いされている保存料は食品の腐敗防止や食中毒の危険防止に大きな役割を果たし、廃棄による損出や低温貯蔵のコストなどの経済的損出の防止に役立っており、近畿大学などの調査では保存料の総使用量が 5%減少すると社会に与える経済損出は約 5,000人分の雇用に相当するとしています。

ここまでお話するとよくあるご指摘はそれは国産の話であって中国産は危険ではないではないかというものです。中国産食品の安全について厚生労働省の輸入食品監視統計で確認するとこれが危険だという根拠は違反件数の多さのようですがこれは統計学の基本を知らない発言だと思われます。統計学上ではその安全性は検査件数を分母に違反件数を分子にとる違反率で判断されるべきですが、「もっとよく調べろ」ということから分母である検査件数を大幅に増やした結果、分子である違反件数が増えたのであり、中国産食品の違反率は他の国からの輸入食品と同様に1%以下で中国産食品が特に安全性に問題があるということはありません。

では輸入品と国産品の間に違反率に有意な差があるかというと東京都福祉保健局の2001年から2008年の統計でご確認頂けるように有意な差はありません。また中国産食品における残量農薬及び残留動物医薬品の検査実績の厚生労働省統計で確認できるように違反の程度は軽微で健康に影響がある重大な違反はありませんでした。

フードセーフティとフードディフェンス

ではいわゆる「毒入り餃子事件」はどう位置付けられるのでしょうか。最初にお話ししたようにこれは悪意の犯罪者による故意の食品汚染であって、食品防御(フードディフェンス)の問題であり、企業内での人為的ミスや企業内外での事故よる食品安全(フードセーフティ)の問題とは異なり、悪意の犯罪をどうやって防止するかという対応が必要となるものです。フードディフェンスの問題は中国固有の問題ではなく我国でも実際に発生していることはご存知の通りです。中国産食品が危険だという誤解はこのフードディフェンスとフードセーフティの問題の混同からも生じたと思われます。先ほどお話したように「毒入り餃子事件」以降中国産食品の検査件数は増やされ、違反件数だけがハイライトされてメディアに取り上げられ「毒入り餃子事件」と通常違反事件の違反件数からまるで中国産食品が危険だという「風評」を生んでしまったと言えると思います。この違いを消費者の方々理解頂く努力がこれからも必要だと思います。

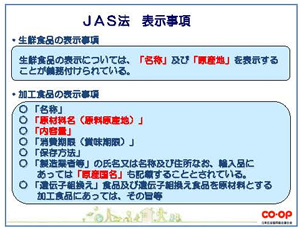

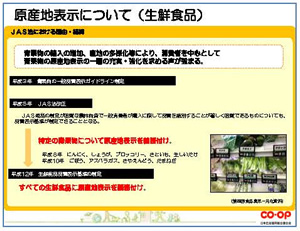

食品偽装

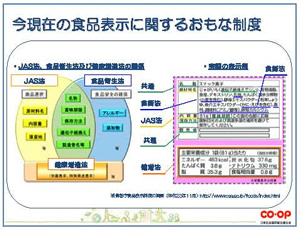

2007年と2013年に大きな問題となった食品偽装は直接的には食の安全と関係するものでありません。これは企業統治(コーポレイトガバナンス)の問題としてとらえるべきで、日本の終身雇用制の終焉を主要な原因の一つとする内部告発に依るものと考えられ、企業の消費者からの信頼の喪失の回復が重要な課題となっています。食品の偽装という言葉で現在語られているものには古典的偽装である量や産地の偽装だけでなく、調味料や添加物に代表される科学物質は「自然」ではないという意見や食料不足の対策としてのマーガリンのような食品を「イミテーション食品」として糾弾するものから遺伝子組換え食品を自然の摂理に反するという意見までが含まれてしまっています。古典的な偽装については行政による規制で解決できますが、賛否両論がある「自然」という言葉でくくられる問題の解決策は表示によって消費者に選択の自由を確保し、リスクコミュニケーションによって相互理解を図るというという解決策で対応するべきと私は考えています。

リスクコミュニケーション

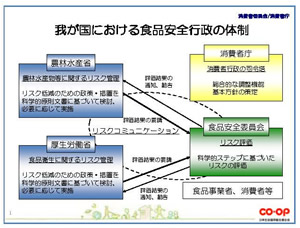

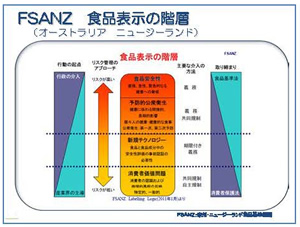

私はリスクコミュニケーションとは供給事業者、消費者、行政の間で信頼関係の構築だと考えています。つまりリスクを減らし消費者の生命・健康・財産を守るために行政は規制の実施等のリスク管理を行うわけですが、これには多くの場合不確定な要素が多く、その管理策の決定にはリスクを科学に基づき客観的に評価するリスク評価の結果だけでは十分ではなく、国際的動向、技術的可能性、費用対効果、国民感情等を踏まえて政治的に判断され、国民も判断し、受け入れていければこのリスク管理策は成功だったということになります。この国民感情、意見の対立と置き換えてよいと思いますが、を少しでも小さくするために利害関係者間の意見調整を図り、そのための必要な情報提供を行い、リスク管理に対する判断を援助することがリスクコミュニケーションの役割です。

ヒューリスティック(Heuristic)

この「判断」の仕方で忘れてはいけないのは人間が少ない努力で直感的に判断を求めるものだということです。これはヒトが進化していくなかで、危険を逃れるために直感的な判断(ヒューリスティック)を求められたことが起源と言われています。言い換えれば危険情報や利益情報は重視しますが、安全情報は無視し、信頼する人や前例に従い時間のかかる理性的な判断ではなく、一瞬で対処できる直感的判断を優先するということです。

例えば世論調査に対する答え方に対するアンケートの回答で若い世代では「直感で答える」という回答が70%を超え年配の世代を入れても60%を超えていて、その回答を誘導しているのはマスメディアだという朝日新聞の調査結果からヒューリスティックな判断によって形成される世論に対するマスメディアの責任の大きさが浮き彫りになっています。

また添加物、農薬、遺伝子組換食品等が被害者ゼロであるにも関わらずその危険情報が重視されるのに対して、健康食品などの実際に被害のあるにも関わらず、利益情報が提供されているため利益があるなら危険は無視するという感情から逆のためには利益情報の提供が欠かせないということになります。

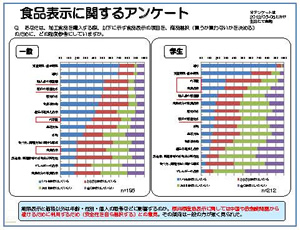

一方で「聴かれてでてくる不安」というのもあります。毎年食品安全委員会で行われている食品に対する不安の原因に関するアンケートでは残留農薬に対する不安は80%以上ですが、無農薬野菜(有機JAS認定食品)の市場規模は生鮮品等消費の1.9%にしかすぎません。

|

|

言い換えれば購買の決定は価格、品質、評判などの総合的な判断で行われるのに対して、アンケートに対しては世の中に溢れている危険情報の「知識」をもっていることを示さないと「教養がない」と言われてしまうという直感からではないかと判断されます。

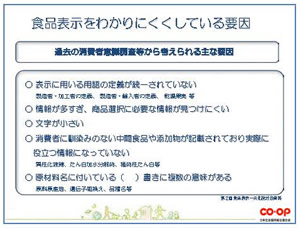

リスクコミュニケーションは情報の提供と対話による信頼確保ですが、論理的、科学的な判断は情報提供の情報量だけではなく、情報源の信頼度、質、受け手の知識、先入観などによって影響を受けるということも忘れてはならないと思います。

|

|

食料安定供給

平成5年から6年にかけて見られた米不足を例にあげるまでもなく、自然的あるいは政治的な理由で日本の食料の安定供給に問題を生じる事態はこれからも十分にあり得ます。先程お話した「冷凍ギョウザ事件」による輸入量の激減は誤解に基づくものであるにも関わらずまだ完全に事件直前のレベルには戻っていません。このあたりのリスクコミュニケーションは今後も必要だと思われます。

最後に

まず事実の共有をきちんと行うことだと思います。日本の食品の安全性は高く、中国産食品の安全性は国産食品と全く差がなく、冷凍餃子事件は犯罪であり安全性の問題ではないのにも関わらず誤解により中国産食品嫌いが加速したことです。但し食中毒の危険は依然として大きく生肉に代表される食品の取扱には引き続き注意が必要なことは忘れてはいけません。

そしてリスクコミュニケーションを進める上で理解しなくていけないことは人間が理性ではなく感性で判断する生き物であり、感性である安心を得るためには科学である安全と感性である信頼の両方が必要であることです。信頼の条件とは実績、能力、意図、うわさ等の複雑な構成となっています。リスクコミュニケーションの目的が信頼関係の構築である以上、その信頼は科学や理論でなく感性から生まれるということを最後に申し上げておきたいと思います。

唐木英明 (からきひであき)

1964年東京大学農学部獣医学科卒、獣医師、東京大学助教授、テキサス大学ダラス医学研究所研究員を経て1987年東京大学教授、2000年日本学術会議会員、2003年東京大学名誉教授、内閣府食品安全委員会専門委員、2011年倉敷芸術科学大学学長、2012年公益財団法人食の安全・安心財団理事長、日本科学技術ジャーリスト会議会員、日本トキシコロジー学会元理事長