(一)明治新政府の産業振興政策と牛乳飲用の普及

明治新政府がとった政策は富国強兵と産業振興であり、畜産を振興して国民に牛乳の飲用を奨めるための勧農政策もその一環であった。

明治5年に新政府が国学者の近藤芳樹に命じて書かせた『牛乳考・屠殺考』(図-1)には「牛乳」と「ミルク(美留久)」について次のように説明されている。≪牛乳は補益の最上なる良薬にして常爾(に)古禮(これ)を飲む止記(とき)は弱き越(を)強く、老多(た)るを壮那(な)らしむ。・・・≫。とあり、特に母乳が十分に与えられない当時の乳幼児にとって練乳は大きな天佑の糧になり得ることを唱えたのである。また、翌年の明治6年には軍医であった石黒忠悳が『長生法』(図-2)という本を著して牛乳を飲むことを強く国民に奨めた。明治初期には牛乳に対する偏見もある中で、≪帝でさえ牛乳を召し上がる≫と記し、国民が牛乳に親しみ、これを飲むことを奨励した。こうした努力が実り、多くの人々が当時の当たり業として牛乳搾取業を始め乳牛の飼育頭数が東京を中心に増え、牛乳飲用も一般化していった。ちなみに、我国の牛乳市販の先駆者として知られている千葉県出身の農夫である前田留吉と甥の喜代松は牛乳飲用の普及に大きく貢献した人としてよく知られている。

(ニ)欧化思想の台頭と大日本文明協会の設立

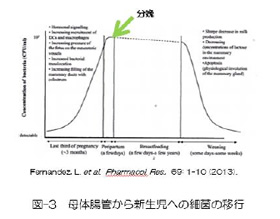

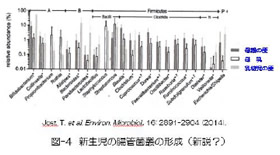

明治に入って西洋との交流が進み日本人が国際社会を直に意識せざるを得なくなったことに加え、西洋諸国の前に立ったとき日本が極端に低い地位にあることに気付かされたと伊藤博文は述懐している。とりわけ、日本が西洋諸国と対等の地位を築かなければまともな外交交渉すらも成り立たないとする大きな危機意識を抱いた明治新政府は一連の欧化政策をとることにしたことは史実に明らかなところである。この欧化政策はやがて極端な西洋崇拝や欧化思想を生み出した。例えば、明治17年には福澤諭吉の門下生である高橋義雄は『日本人種改良論』(図-3)を著し、その中で≪・・・人種ト人種トノ間ニテモ其體力気力ニ於テ猫鼠ノ懸隔アルトキハ優種ニ壇横ノ跡方ナキモ劣種ハ自カラヲ窘窮シテ遂ニ自滅シ去ランノミ。即チ優存劣滅ノ大法ニシテ吾人モ亦其範囲ヲ脱スルコト能ハズ。・・・≫と記している。日本人(鼠)は西洋人(猫)と婚姻し、心身強壮で知力も体躯も優れた子孫を残し、民族として改良すればいいと主張している。高橋義雄のこの過激な主張はともかくとして、西洋の人や文化に触れた当時の指導的立場にあった政治家や知識人は自国の歴史、文化、政治を貫く民族性の優秀さに対する矜持を持ちつつも、西洋文化を積極的に取り入れる思潮を生み出していったことは想像に難くない。そうした流れの中で、明治41年に西洋諸国の著作の翻訳・出版を目的とした大日本文明協会が大隈重信や渋沢栄一らによって設立された。この協会が最初に翻訳書として選んだのがメチニコフ(図-4)が著した『不老長寿論』であった。翻訳者はアメリカのジョンズ・ホプキンス大学で学位を取得した中瀬古六郎であり、大正元年にその翻訳書が出版された。西洋文化の斬新奇抜なモデルとしてこの本が日本人の心を大きく揺すぶったことは云うまでもない。

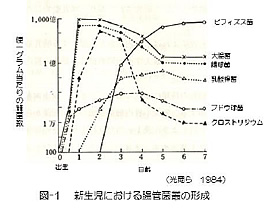

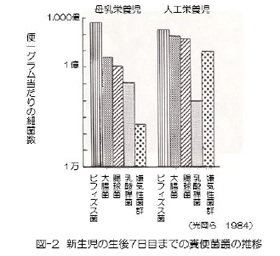

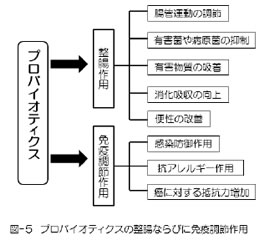

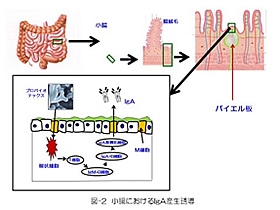

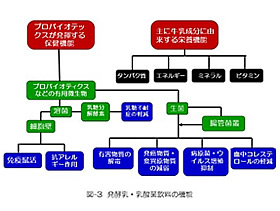

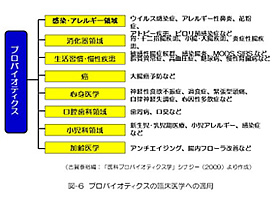

中瀬古六郎が翻訳した『不老長寿論』には細胞がなぜ老化するかについてのメチニコフの思考過程が克明に記されている。その中で、爬虫類や鳥類それに魚類は比較的長命であるのに対し、哺乳類が短命なのは哺乳類が発達した大腸を持っているからであり、大腸に糞便が滞留することにより腐敗菌が有害物質を産出することを許し、そのことが細胞の老化を速める原因になっていると推論している。その推論の正しさを証明するために彼はヨーグルトの摂取に注目し、ヨーグルトを毎日摂取すれば腐敗菌の増殖が抑制されて乳酸菌が優勢となり、結果として整腸作用が働いて老化、老衰の速度が遅くなり、長寿を全うできるとする不老長寿説(仮説)を導いている。

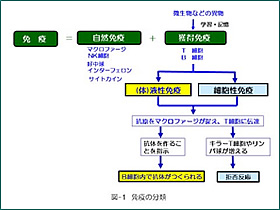

なお、メチニコフは1845年現ウクライナ東南部ハリコフで出生し、1916年パリで逝去している。オデッサ大学を卒業後、ペテルブルグ大学で棘皮動物の変態の研究で博士号を取得した。1888年、パリにあるパスツール研究所に迎えられ、感染症に対する食細胞の防御機能の研究に取り組み、1908年にノーベル生理学医学賞を受賞した。彼が今日細胞性免疫の祖と呼ばれているのは、食細胞の発見とその機能に関する卓越した先見性によるものである。

(三)雑誌「實業之日本」による長壽霊劑の紹介

発酵乳(凝乳)と人間との係わり合いは人間がミルクの飲用を始めた時期とされる紀元前8000年ないし7000年頃に遡る。長い間に培われてきた発酵乳の種類は多様であり、土着の発酵乳としてそれぞれの地域で飲用されているが、東欧のバルカン半島で生まれたヨーグルトは特に著名で日本においてもヨーグルトは発酵乳の代名詞として呼ばれる場合が多い。

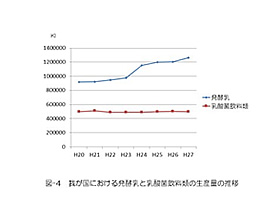

ところで、発酵乳が日本で製造されるようになったのは明治の半ばになってからである。明治27年頃に鈴木恒吉(東京)、永田恒三郎(千葉)、日比野房吉(東京)らが牛乳業者が余乳処理の一手段として凝乳の販売を始め、大正3年にミツワ石鹸の三輪善兵衛が「ヨーグルト」の商品名で発酵乳を販売した(図-5)。また、スターターの日本への輸入はそれよりも早く、慈恵医大の千秋雄雌郎が大正元年に医学雑誌である『治療薬報』に掲載発表された論文には、明治10年に創業の島久商店が「ラクトバチレン」、「バルガリアンバチルス」、「ファルメンラクテル」を、また明治32年に創業の三共商店が「ラクトスターゼ」と呼ばれるスターターを輸入販売していたことが記されている。

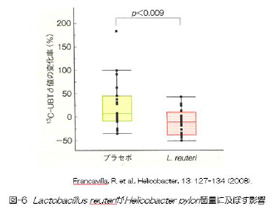

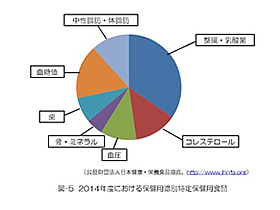

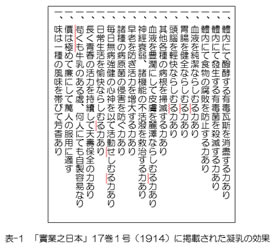

『治療薬報』に上記の論文が掲載された同じ年に当時国民の愛読誌であった『實業之日本』が発酵乳のもつ優れた保健機能について大々的に報じた。この記事のタイトルは≪病根を一掃し活力を持續し健康を増進する長壽霊劑の新發見≫(図-6)であり、メチニコフの偉業の紹介に始まり、ヨーグルトを愛飲していた当時の総理大臣 山本権兵衛、帝国大学教授 新渡戸稲造、実業家 大倉孫兵衛など日本の著名人の名を記したものであった。長寿霊剤と謳ったメチニコフの発酵乳とはメチニコフが1900年に紹介したヨーグルトのことで、オリジナルはブルガリアヨーグルトとして知られているキセロ・ムリャコのことである。この記事では表-1に示すように長寿霊剤つまりメチニコフの発酵乳の保健機能が紹介されており、まさに当時の日本人を啓発したに違いない効能が書き連らねられている。

なお、メチニコフの不老長寿説に感銘をうけた医師であった正垣角太郎(図-7)は乳酸菌飲料事業を本格的にスタートさせ、ブルガリア菌、アシドフィラス菌、乳酸球菌、酵母菌の4種類の混合培養を成功させて画期的な液状乳酸菌飲料「エリー」を大正13年に京都で製造販売している。

さらに、大正8年には蒙古の地で緬羊事業に携わり、蒙古民族の活力源である酸乳に出会った三島海雲(図-8)が乳酸菌を培養し、酸乳をベースに砂糖を加えた日本初の乳酸菌飲料「カルピス」を発売している。「カルピス」はこの時代の人達に広く受け入れられ、与謝野晶子も≪カルピスを友は作りぬ蓬莱の薬というもこれに如かじな≫と詠んだほど不老不死の妙薬への期待が込められた句になっている。

かくして、発酵乳の保健効果に対する認識が広く一般の国民に培われていったのは大正に入ってからのことであった。(11月号に続く)