平成23年度 第2回オープンセミナー(前半抄録)

日本乳容器・機器協会第2回オープンセミナーは昨年11月22日午後に東京コンファレンスセンターで開催されました。開催にあたっての鈴木会長理事によるご挨拶と50周年を迎えるまでの協会史の紹介に引き続き、厚生労働省滝本監視安全課長より来賓ご挨拶を頂きました。滝本課長は最近の安全衛生に関する動きとして、東日本大震災に関連した今後の平時に向けた放射性物質規制値の方向性やBSE対策に関連する規制の再評価について貴重なお話を頂きました。今回は最初の講演者である野村総合研究所の消費財・サービス産業コンサルティング部の日戸浩之上席コンサルタントの講演を取り上げたいと思います。なお本稿は当日の録音から事務局福田が書き起こしたもので、文責は事務局にあることを最初にお断りしておきたいと思います。(事務局福田)

野村総合研究所の日戸でございます。私はマーケティングを専門にしており、特にB to C(Business to Consumers)の領域で仕事をしております。本日のテーマの消費者の「不安」については、2007年ごろから私の所属する研究チームで関心のあるテーマとして話題にしておりました。その理由の一つは安心と安全に対する意識の高まりが様々なところで語られていること(不安は安心の反対語として位置づけられます)、またもう一つはこの言葉の概念をめぐる研究が消費者行動論の領域では顧客満足(CS)に代表される「満足、不満」に対する研究と比較してほとんど進んでいないというところにありました。

消費者の意識と不安の増大

まず当研究所が1997年から3年に1回実施しているNRI「生活者1万人アンケート調査」より最近の消費意識の変化の傾向をみますと、「安くて経済的なものを買う」という意識は2000年をピークに減少している一方で、「多少値段が高くても品質の良いものを買う」、「自分のライフスタイルにこだわって商品を選ぶ」といった付加価値やこだわりを求める意識が高まっています。また、「環境保護に配慮して商品を買う」とともに「安全性に配慮して商品を買う」という安全重視の意識も着実に強くなっていることが確認できます。

その上で東日本大震災直後の消費者の意識の変化の特徴をみると、節電・省エネルギーを支持する傾向が強まるとともに、様々な不安が強まっていることがわかります。特に、公的年金などの社会保障制度の破綻と並んで「食品の安全」に対する不安は、震災から一定期間を経た2011年9月の調査でも依然として高くあげられています。こういった震災で強まった不安や震災後に新たに登場した不安が強い人の方が、今後の家庭の収入の見通しを悲観的にみており、その結果として消費意向が低くなるという関係が調査結果から明らかになっています。

消費者の“不安”とその背景

それでは何故、消費者の不安が増大しているのでしょうか。このような不安の増大の背景には、日本社会や日本人の価値観の変化といった構造的な問題が関係していると考えています。最初に少し概念的な説明を申しあげます。例えば安心して物が買えるためにはそのブランド等に基づく「信頼関係」が必要とされます。この信頼関係が今崩れつつあるということではないかと思われるわけです。フランシス・フクヤマ氏(*事務局注1)の『「信」なくば立たず』という著作によれば、日本の過去の経済発展の大きな理由はこの信頼関係を醸成してきた地域や会社などの「中間集団」の強固さにあったとされています。この中間集団の強固さが日本社会で失われつつあるということが不安増大の1点目の理由です。2点目の理由は山岸俊男氏(*事務局注2)が著書『安心社会から信頼社会へ』で提示しているように、従来の日本の安心社会を支えてきた規範、法制度、権威といった既存スタンダードが喪失し、安心社会が崩れつつあるということです。3点目として日本人が持っている権威への依存、「横並び」意識などの価値観が不安増大を更に加速させているのではないかという見方があげられます。

1点目の理由についての例をあげれば、1970年以降、隣近所や職場の同僚のつきあいに「密接」な人間関係を望む人が減少し気軽であっさりしたヨコ型の関係を望む人が増加しています。逆に家族関係をみると、親とは片道1時間程度の移動時間の距離で近居・隣居をする「ゆるやかな」関係を良しとする「インビジブル・ファミリー」の増加がみられており、地域や会社などの中間集団が弱くなる中で家族が支えとなっているということができます。

2点目の既存スタンダードの喪失についての例をあげれば、公的な組織・機関・職業、いわゆるエスタブリシュメント(既成権威)に対する信頼度の低下があげられます。また、日本社会の成熟化、多様化、グローバル化に伴い、従来の「護送船団方式」、「系列」に代表される事前規制社会からフェアな市場取引や低い参入障壁を基本とする事後規制社会への移行がいわゆる「小泉改革」で進められたように、規制のあり方が変化の途上にある点も指摘することができます。

3点目の権威への依存については学歴志向が高まっていることや、起業家志向が一貫して減少傾向にあることが具体的な例としてあげられます。また、日本人の消費価値観という観点で取り纏めてみると「鳥の群れ」に似た価値観と言えるのではないかと考えています。具体的に申し上げると①「寄らば大樹」―近くの鳥達が数多くいる方に向かって飛ぶ(名の通ったブランドであれば多少値段が高くても買う)、②「流行追求」―近くの鳥たちと飛ぶ早さと方向を合わせようとする(流行にこだわる)、③「こだわり消費」―近くの鳥や物体に近づきすぎたらぶつからないように離れようとする(周りのひとと違う個性的なものを選ぶ)の3項目になるかと思います。これらの3つはいずれも周りの人々を意識した価値観であり、信頼関係が弱くなり既存スタンダードが喪失して拠り所となる判断基準がわかりにくくなる中で、権威への依存の傾向を強めたり周囲を意識する横並びの意識が強い日本人は不安を強めやすい状況にあるという見方ができます。

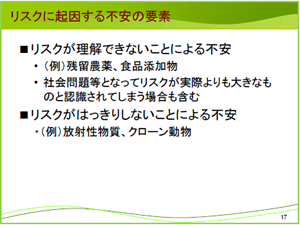

|

|

*事務局注1 フランシス・ヨシヒロ・フクヤマFrancis Yoshihiro Fukuyama、日本姓:福山、1952年10月27日 - は、アメリカの政治学者。父親が日系二世、母親が日本人の日系三世、シカゴに生まれコーネル大学を経てハーバード大学で政治学博士号を取得、現在ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)教授、関西大学政策創造学部客員教授

*事務局注2 山岸 俊男 やまぎし としお、1948年1月21日- は愛知県名古屋市生まれの社会心理学者 北海道大学大学院文学研究科教授、ワシントン大学社会学部盟員教授

ITの普及がもたらす影響

日本社会の信頼関係が弱まることが消費者の不安を増大させているということを指摘しましたが、消費者の不安増大のもう一つの構造的な要因として、「不確実性の増大」をあげることができます。近年グローバル化や技術の発展などにより、社会環境は複雑化するとともに不確実性も増大していますが、ITの普及がさらにその不確実性を増幅させているということを申しあげたいと思います。

最初に、2007年の関西テレビ制作の「発掘!あるある大辞典Ⅱ」での納豆ダイエット番組捏造事件後に当研究所が行った消費者調査の興味深い結果を例としてあげたいと思います。この番組を見た人が全体の28.3%であるのに対して、番組を見ずにその後知った人は41.6%ですが、この人々は番組を見た人よりも他の媒体である新聞やインターネットの情報がこの事件に対する考え方に影響を与えたとしています。この事件後、納豆のスーパーでの売上は一度急激に減少した後、納豆が健康に良いということが話題になったこともあり、昨年比で約5割増の売上となっています。そのことを調査結果よりみますと、捏造発覚後に納豆を今までより食べるようになった人の数は、「番組を見た人」と「見なかったがインターネット等から情報を得た人」でほぼ同数であり、番組を見ていなくても新聞やインターネットなどの影響が大きかったことを示しています。

ブロードバンド普及後、ブログ・SNSなどのソーシャルメディアの利用が広まるとともに、企業側が消費者に対して情報を選択して提供するという、いわゆる企業と消費者の間の「情報の非対称性」に基づくマーケティングができなくなっています。ところがインターネットの利用が、多様な情報を使いこなす先進層から情報を十分に使いこなせない追従層や大衆層に拡大してきました。これらのフォロワーと呼ばれる層の消費者は、先進層の消費者のように多様な情報を使いこなすことができません。そこで多くのフォロワーの消費者は、従来のマスメディアや口コミに加えてインターネット上のブログやSNSなど多様な情報の氾濫のなかで広い部屋に一人取り残されたような「トランスペアレント」な状況に置かれることになります。そのため情報過多の環境に対応できず、また情報を収集し、分析し、判断することができないことに焦りを感じ、不安な状態に陥ることになるわけです。

企業と顧客の繋がりを見直すアプローチ

こういった状況に対応するための企業サイドからのアプローチとしては大きく分けて2つが考えられます。1つが先程来、指摘させて頂いている「信頼度」を高めることであり、もう1つが消費者の不確実性を低減させてあげるアプローチです。前者には、①信頼されるブランドを構築するという施策と②自社のファンづくりのためにインターネット上で顧客の声を収集して商品開発などに活用している事例があげられます。

後者としては、③顧客が「見通しを立てやすく」するための適切な情報提供、学習機会の提供を顧客への広告・広報活動によって展開している事例や、④プロのアドバイス提供のアプローチがあげられます。プロのアドバイス提供としては、ITを活用したレコメンデーションやコンシェルジェ・サービスなどが最近多くみられますが、逆に拠点を活用して対面で専門性の高いスタッフによるアドバイスを行っている例もみられます。これらのアプローチをとることで、消費者の不安に対応する形で企業は顧客である消費者との繋がりをより強めることができると考えられます。

終わりに

最後に本日のテーマに関連した私の個人的なコメントを述べておきたいと思います。震災後の消費者調査結果をみると、社会の一員として何か社会のために役立ちたいけれど行動には至っていない人が約半数をしめています。そのような消費者が行動を変えるには、何らかのきっかけ・機会が必要だということをぜひ業界の関係者の方々にお考えいただきたいと思いますが、私は3つの可能性があると考えています。1つめは制度改革を働きかけて実現することです。例をあげますと期日前投票制度の制定により現在、投票日前に投票している人は投票者の2割に達しているように、多様な選択肢とアクセス容易性を提供するような制度改革により消費者が直接参加できる機会の増加を促すことが可能であると思います。2つめの打ち手としては、技術革新が社会の仕組みを変えて消費者行動を変える可能性をあげたいと思います。ソーシャルメディアをはじめとするITには今後も大きな可能性があると考えられます。3つめの打ち手としては、先ほどの企業のアプローチの箇所でも適切な情報提供、学習機会の提供ということを申しあげましたが、情報共有と学習が重要であることを改めて申しあげたいと思います。